Sterbehilfe vor Gericht: Wenn Mitleid strafbar wird

Ein Fall aus Werther bei Bielefeld wirft ein grelles Licht auf die Grenzen der Sterbehilfe in Deutschland. Im Zentrum: ein 60-jähriger Mann, der seinen betagten Eltern beim Sterben half – und dafür nun vom Landgericht Bielefeld wegen Beihilfe zum Totschlag verurteilt wurde.

Ein Abschied aus Liebe – aber nicht aus Freiheit

Der Vater (88) und die Mutter (86) planten gemeinsam, aus dem Leben zu scheiden. Beide hatten diesen Wunsch geäußert – der Vater ausdrücklich, die Mutter bereits in früheren Jahren. Doch: Die Mutter litt mittlerweile an fortgeschrittener Demenz. Sie konnte ihre Entscheidung nicht mehr klar artikulieren, war – juristisch betrachtet – nicht mehr urteilsfähig. Ein selbstbestimmter Freitod war damit aus Sicht des Gerichts nicht mehr gegeben.

Der Sohn besorgte die notwendigen Mittel: Helium, Masken, eine Haltevorrichtung. Die Eltern vollzogen die Tat selbst. Der Vater verabreichte seiner Frau zunächst Schlafmittel, anschließend kamen die Masken zum Einsatz. Auch er nahm sich das Leben. Der Sohn war nicht im Raum anwesend, hatte aber das Sterben seiner Eltern ermöglicht. (siehe auch Demenz)

Urteil: 18 Monate auf Bewährung

Am 31. Juli 2025 verurteilte das Landgericht Bielefeld den Sohn zu 18 Monaten Haft auf Bewährung – wegen Beihilfe zum Totschlag.

Der Vorsitzende Richter Christoph Meiring zeigte Verständnis für die familiäre Ausnahmesituation, machte jedoch unmissverständlich klar: Ein Dritter darf keinen Tod ermöglichen, wenn die betroffene Person nicht mehr frei und bewusst zustimmen kann.

„Wir alle verstehen die Angst davor, anderen ausgeliefert zu sein. Doch wir dürfen dabei nicht vergessen: Es braucht eine klare, bewusste Entscheidung“, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung.

Ein psychologischer Gutachter hatte bestätigt: Die Mutter war aufgrund ihrer Demenz nicht mehr in der Lage, einen freien Willen zum Tod zu äußern. Ihr Wunsch, der Jahre zuvor einmal formuliert worden war, reichte rechtlich nicht aus. (Siehe auch Psychiatrisches Gutachten)

Das Dilemma der Sterbehilfe in Deutschland

Das Urteil ist Ausdruck eines tiefen gesellschaftlichen, ethischen und juristischen Problems: Menschen, die nicht mehr urteilsfähig sind, verlieren ihr Recht auf Selbstbestimmung und dies schließt entsprechend auch die Alternative eines selbstbestimmten Sterben. Angehörige, die helfen wollen, geraten schnell in strafrechtliche Grauzonen – oder vor Gericht. Dabei ist die Motivation in solchen Fällen häufig keine der Gewalt oder der Gleichgültigkeit, sondern der tiefen Liebe - und wenn es Mitgefühl Mitleid wird - ist das Risiko groß über die Grenzen des rechtlich Möglichen zu gehen. Viele Angehörige fühlen sich allein gelassen, wenn der Staat einerseits selbstbestimmtes Sterben theoretisch ermöglicht, aber praktisch kaum Unterstützung bietet – schon gar nicht für demenzkranke Menschen. (Siehe hierzu auch die Artikel zu Mitleid und Urteile die durch mit dem Gefühl und Motivation des Mitleid zu tun hatten)

Zwischen Recht und Menschlichkeit

Der Fall aus Werther steht exemplarisch für das Spannungsfeld zwischen Mitgefühl, Mitleid und Gesetzestreue. Der Sohn handelte aus Verantwortung, vielleicht sogar aus Verzweiflung – nicht aus Kälte. Dass er nun verurteilt wurde, zeigt: Das Strafrecht kennt wenig Raum für ethische Grautöne.

Gleichzeitig stellt sich die Frage: Wollen wir Menschen mit Demenz dauerhaft zum Leben verpflichten – selbst wenn sie früher klar gesagt haben, dass sie genau dieses Szenario fürchten?

Die aktuelle Rechtslage erlaubt Sterbehilfe, übrigens dies gilt auch für eine Patientenverfügung, nur bei urteilsfähigen Personen.

Doch Krankheiten wie Demenz werfen neue, komplexe Fragen auf.

- Wie kann der Wille eines Menschen gesichert und respektiert werden, wenn er sich später nicht mehr äußern kann?

- Wie weit reicht eine Patientenverfügung?

- Oder braucht es neue rechtliche Konzepte, die auch den früheren, dokumentierten Willen in den Mittelpunkt stellen?

Der Fall aus Bielefeld macht deutlich: Solange diese Fragen unbeantwortet bleiben, werden Angehörige weiter zwischen Mitleid und Strafrecht zerrieben.

Es ist Zeit, dass wir auch für Menschen mit Demenz Wege zu einem würdevollen, selbstbestimmten Lebensende finden – und ihre Angehörigen nicht allein lassen.

Vor einem Jahr etwa haben ich die komplexe Beziehung zwischen Demenz, Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Verantwortung beleuchtet.

Menschen mit Demenz verlieren schrittweise kognitive Fähigkeiten, behalten jedoch oft lange das Bedürfnis nach Würde, Mitbestimmung und respektvollem Umgang. Gerade in frühen Stadien sind rechtliche Verfügungen wie Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht entscheidend, um den eigenen Willen abzusichern. Gleichzeitig warnt der Text davor, Entscheidungen zu schnell fremdbestimmt zu treffen und betont die ethische Pflicht aller Beteiligten, Selbstbestimmung aktiv zu unterstützen – auch im Hinblick auf ein selbstgewähltes Lebensende. Die zentrale Herausforderung bleibt, den aktuellen oder mutmaßlichen Willen trotz kognitiver Einschränkungen ernsthaft zu ermitteln und zu achten.

Link zu dem Artikel, bei dem es um den eigene Wille geht – auch bei Demenz - und warum Selbstbestimmung bei Demenz früh beginnen muss

Weitere Informationen:

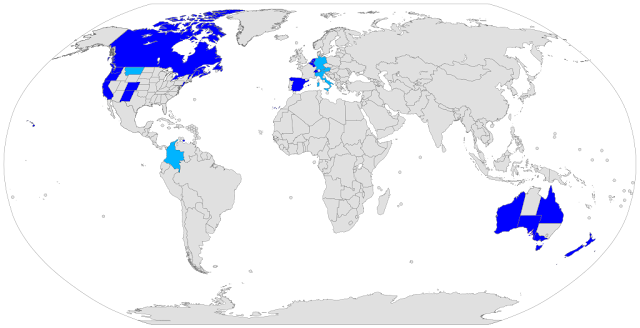

Sterbehilfe - Was ist erlaubt? - Wo ist es erlaubt?

Sterbehilfe in Deutschland - Erläutert in 3 bis 4 Minuten (Lesezeit)

Comments

Post a Comment